2025.9.30

ソーシャルプロダクツならFSC認証包装は当たり前? 誰もがエシカル消費を選択する時代へ

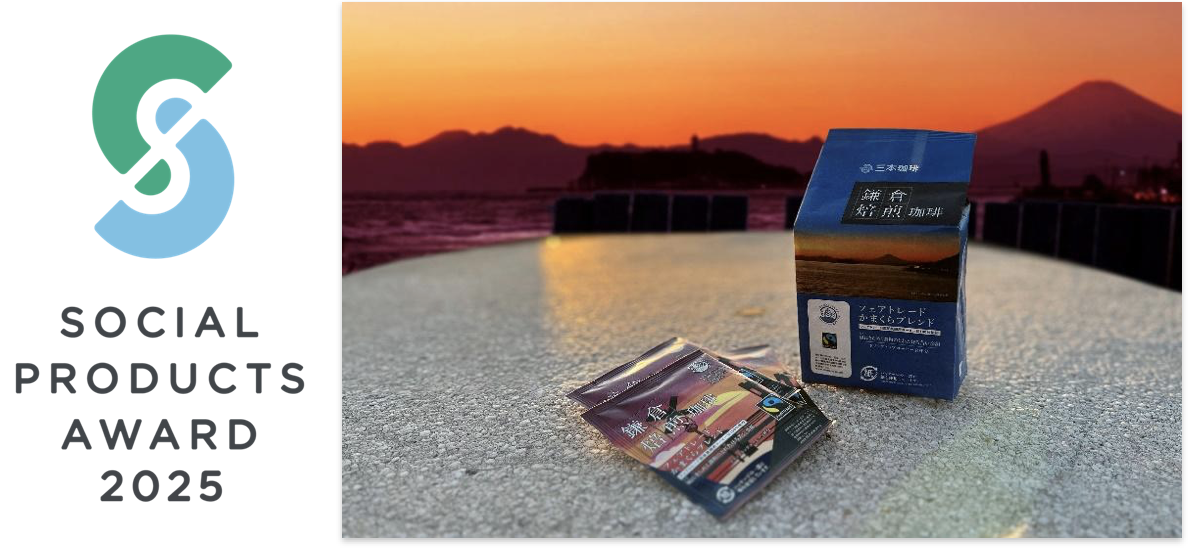

ソーシャルプロダクツ・アワード

持続可能な社会の実現に貢献する商品やサービスを表彰する「ソーシャルプロダクツ・アワード」。選定においては、社会課題としての環境、人権、地域に配慮することを重視しており、それが第三者機関によって認証されている認証原料の使用を高く評価しています。もちろんFSC認証もその一つ。そこで今回は、同アワードを主催するソーシャルプロダクツ普及推進協会の専務理事を務める中間玖幸さんに、商品開発におけるFSC認証の意義や価値、そうした商品を消費者に選んでもらうためのコミュニケーションのあり方などについてうかがいました。

生活者の商品選びによって、持続可能な社会づくりが可能になる

ソーシャルプロダクツ・アワードは、持続可能な社会の実現に貢献する商品やサービスを表彰する、日本初の制度です。環境配慮やフェアトレードなど、社会性と商品性を兼ね備えた「ソーシャルプロダクツ」を通じて、生活者が“よりよい社会づくり”に参加することを支援しています。2013年にスタートし、第12回となる2025年には、52点の受賞商品・サービスが選ばれました。

毎年変わる「年度テーマ」部門と、エコ(環境配慮)、オーガニック、フェアトレード、寄付(売上の一部を通じた社会的活動支援)、地域活性、伝統の継承と、障がい者支援などの領域において社会的課題を解決すると考えられる「自由テーマ」部門に分かれており、環境や消費の有識者・専門家と一般の消費者が一緒になって審査に当たります。その選定基準は決して”社会性”だけに留まりません。

「私たちが『ソーシャルプロダクツ』として選定する際に重視しているのは、環境配慮やエシカルであるだけでなく、経済的・商品的にも成立していることです。どれほど環境に配慮していたとしても、それが消費者のニーズを満たさなければ広く普及することは難しく、普及しなければ社会に対するインパクトも生まれません。生活者がその商品を選ぶとき、利便性や魅力によってニーズを満たし、同時に社会的に良い影響をもたらす。そんな両面を備えた商品こそ、持続可能な社会の実現に寄与すると考えています。私たちは、そうした価値ある商品を社会に訴求する”マーケティング”の推進団体なのです」(中間さん)

2019年より現職。夫である中間大維氏が2012年に設立した同協会の活動を引き継ぎ、環境や社会に配慮した商品(ソーシャルプロダクツ)の普及・推進に取り組む。二児の母として、次世代への持続可能な社会の構築にも関心を持つ。

全方位で”社会的”であることを目指す商品が増える一方で

ソーシャルプロダクツアワードにエントリーが増え始めたのは2020年頃。SDGsがメディアに広く取り上げられたことを契機に、コロナ禍に至るまでの間、段階的に応募数が増えてきました。注目すべきは、量的な増加だけでなく、質的な変化も顕著であることです。以前は「自由テーマ」で該当する領域が2〜3つ程度という商品が主流でしたが、近年では、すべての領域を網羅するような、多面的に社会的価値をもつ商品も登場しているといいます。

「アワードにエントリーされる商品は、社会課題への対応という観点において非常に先進的です。かつては特定の領域に”尖った”商品が目立ちましたが、今はより包括的に”社会的であること”を追求する商品が増えています。たとえば、以前は『フェアトレードだけど、包装はプラスチック』という商品も少なくなかったのですが、今は減少傾向にあります。特に原材料や包装に環境配慮やサステナビリティを意識することは、当たり前になってきました」(中間さん)

とりわけ、FSCのような国際認証の”お墨付き”の原料は、選ぶだけでサステナビリティやエシカルなどを効率的に担保できるため、商品の個性である“尖った”部分にエネルギーを注げることがメリットです。それだけに包装にFSC認証紙を採用しながらも「当たり前」のものとして、あえてアピールされないケースも少なくありません。

100%ヴィーガン処方のマルチオイル「haCo」(2025年受賞)、捨てられるはずだった「ゆずの種」から抽出したオイルを配合したヘアケアシリーズ「ゆず油シリーズ」(2022年受賞)など、包装にFSC認証紙を採用したソーシャルプロダクツも多数。包装も含めてエシカルであることが普通になりつつある。

とはいえ、FSC認証紙パッケージが当たり前になりつつあるのは、社会性を強く意識したソーシャルプロダクツ関係に限定してのこと。日本のモノづくり全体を見渡せば、原料調達などもコストが優先され、必ずしもエシカルなモノづくりに本気で取り組めていない状況にあります。

「社会全体としては過渡期なのかな、と感じています。ソーシャルプロダクツという商品が広く認識されて質量ともに向上しているのは間違いないし、企業の意識も大きく変化しています。とりわけ企業を顧客とする会社は、SDGsのほか、ESG経営や欧州のEUDR(EU森林破壊防止規則※)などの外圧もあって『やらなくてはならない』という状況になりつつあります。しかし一方で、生活者を対象とした大部分の商品については、コスト重視もあいまって、社会性について十分に意識しているとは言い難い状況です。そのあたりのギャップや温度差に対する焦燥感は、強く感じています」(中間さん)

1人の100歩よりも、「100人の1歩」を広げていきたい

そんな中間さんにとって、これからのソーシャルプロダクツのあり方を考えるうえでのヒントとなっているのは、やはりアワードを受賞した多様な商品でした。

たとえば、オーガニックコットン100%にこだわるのではなく、「10%だとしても多くの人に届ける」という発想の「オーガビッツ」(2015年特別賞)、70年以上にわたって地道に天然素材由来を貫いてきた「セロテープ」(2020年大賞)など。そうした商品の思いや取り組みに触れるうち、”完全・完璧”を目指すのではなく、日常の中で自分たちができることを少しずつ広げることが、持続可能な社会への現実的な一歩ではないかーーと考えるようになったといいます。

オーガビッツは約160ブランドが採用するまでに成長。セロテープは70年前から脱プラスチック。

「生活のすべてをソーシャルプロダクツで賄うことは難しいかもしれませんが、1人が頑張るよりも、100人が1つでも多くソーシャルプロダクツを選べば、社会を動かす大きな力になるでしょう。暮らしの中のちょっとしたものをオーガニックに変えてみる、脱プラスチックを意識してみるというだけでも、みんなが取り組めば社会は変わります。どんなものを選べばいいのか、できるだけ多くの方に知っていただくことが、私たちの使命だと思っています。たとえば、なんとなく使っていたセロテープが『実は天然素材だった!』と知れば、意識して選ぶ人も増えるでしょう」(中間さん)

そのために協会が重視しているのが、「ストーリーの力」です。FSC認証のように、ソーシャルプロダクツに慣れ親しんでいる人が“当たり前”と思っていても、実は大きな社会的価値がある、ということも多いはず。そのストーリーを丁寧に紡ぎ、伝えていくことで、賛同者を増やしていくことができるといいます。

「FSCといえば紙でパッケージ、環境配慮と思いがちですが、実は認証材を原料としていたり、森づくり・地域づくりの軸になっていたり、商品によって多様なストーリーを持っています。アワードへの応募でエントリーシートに書いてあるのに、Webサイトやパンフレットなどには書かれていないこともあるんです。FSC認証に限らず、同じこと、当たり前と感じていることでも、ストーリーは『繰り返し伝えること』が大切だと考えています」(中間さん)

誰もが当たり前にソーシャルプロダクツを選べる時代に

まだ過渡期にある日本のソーシャルプロダクツ。今後どのように発展していくのか——その未来像を考えるうえで、中間さんが意識しているのは、エシカル消費の先進地とされる欧州の動向です。

「欧州で似た取り組みをしている人に話を聞くと、ソーシャルプロダクツの種類やレベルに幅があり、選択肢が豊富で、そうでない商品との価格差も小さいと感じます。一人ひとりの消費者が、価格以外の多様な価値基準で商品を選ぶ姿勢が根付いているからでしょう。もちろん、最終的には市場に並ぶすべての商品がソーシャルプロダクツになり、“そういう言葉すら必要なくなる”ほど当たり前になるのが理想です。でも、そこに至るには、一人ひとりがその価値を理解し、主体的に選択できることが欠かせないと思います」(中間さん)

そのために、私たちには何ができるのでしょうか。それは、世界で起きている環境破壊や貧困、過疎や限界地域の課題など、様々な社会問題を自分ごととして感じる機会を持つこと。そして、地域の個性や伝統的なモノづくりの豊かさ・面白さに触れることも、自身の価値観に影響を与えてくれるといいます。

「ソーシャルプロダクツ・アワードの創設者である中間大維は、旅好きで30カ国以上を訪問し、現地で社会課題を肌で感じた経験が、協会設立のきっかけになりました。また、私自身もそうですが、子どもを生み育てる中でサステナビリティへの関心が高まったという方も多いと思います。偶然の出会いもあるかもしれませんが、あえて一歩踏み出して何かを経験すること。それが、自分らしい豊かな消費と、より良い社会づくりにつながっていくと感じています」(中間さん)

「知るきっかけ」を提供するために、ソーシャルプロダクツ・アワードでは今後も様々なソーシャルプロダクツを取り上げ、その背景やストーリーを発信する活動は続いていきます。毎年7〜10月にはエントリーを受け付け、翌年3月に受賞商品が決定します。次回はどんな商品が選ばれるのでしょうか。興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

=============

■第13回ソーシャルプロダクツ・アワード2026 応募受付はこちら

https://www.apsp.or.jp/news/20250701/

■過去の受賞商品

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/#log

(取材先概要)

一般社団法人 ソーシャルプロダクツ普及推進協会

https://www.apsp.or.jp/

RELATED POST関連記事

速水林業/FSCジャパン副理事 速水亨さん

三菱製紙「ナクレ」100%国産材原料の取り組み

10代がリード!FSCマークを知ることから始める森林保全